今日のAIニュース|中国の「AIラベル義務化」と英NHSの脳卒中AIをやさしく解説

今日のAIニュース|中国の「AIラベル義務化」と英NHSの脳卒中AIをやさしく解説

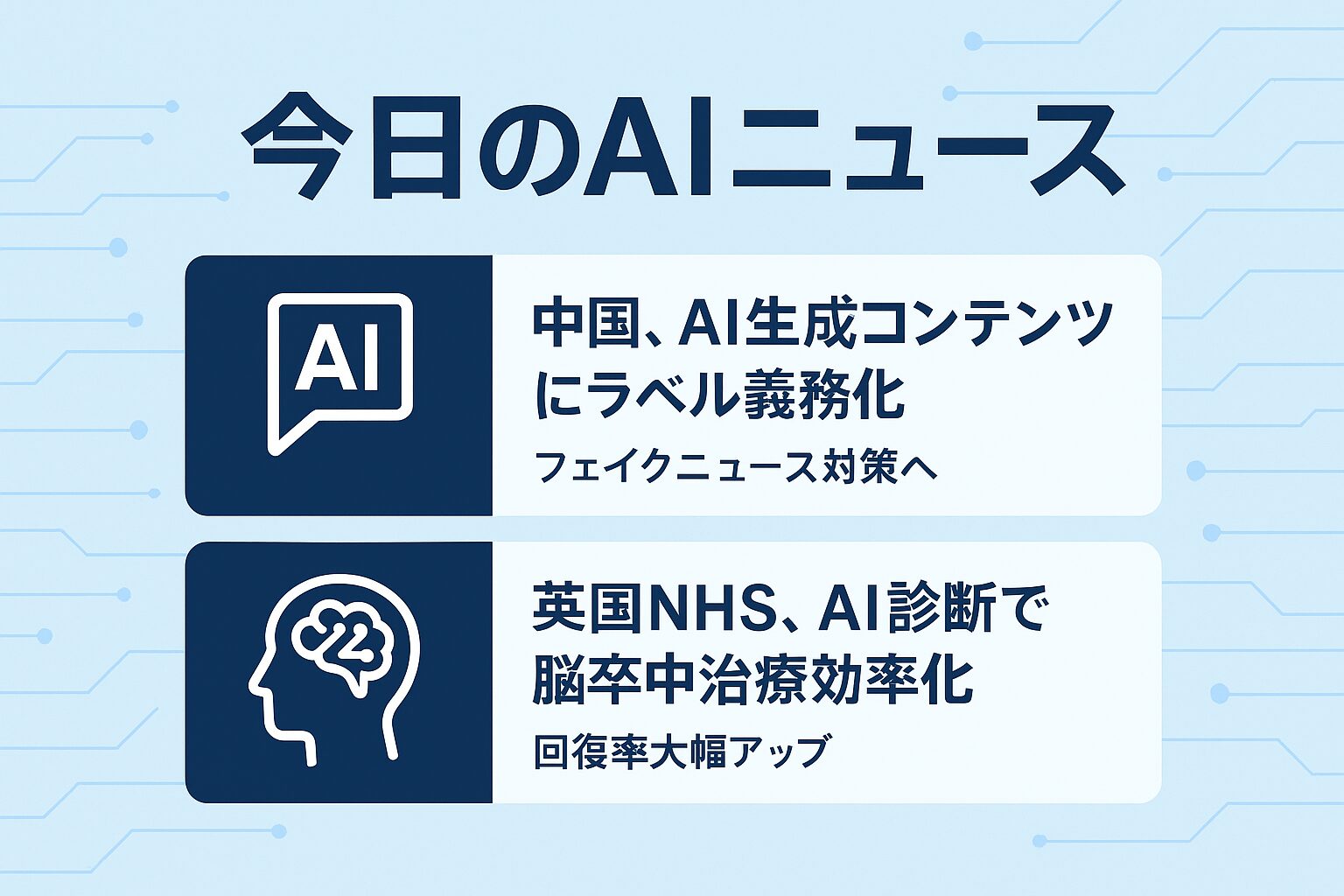

おはようございます🌞 今日のAIニュースは「中国で始まったAIコンテンツのラベル義務化」と「英NHSが脳卒中診断に導入したAI」の2本立て。生活と仕事にどんな意味があるのか、ていねいに整理してお届けします。

1. 中国、AI生成コンテンツの「ラベル義務化」を施行

中国では2025年9月2日から、AIが作った文章・画像・動画などを「AI生成」と明示するルールが本格スタートしました。ねらいは、偽情報や“作り物の画像”が本物と見分けにくくなる問題を減らすこと。SNS投稿や広告、記事にまで対象が広がる見通しで、業界全体に「透明性」の圧力がかかります。

暮らしの視点では、親子で「これはAIが作ったものかどうか」を確認する習慣づくりがポイント。子どもが調べ学習で画像や記事を使うとき、①誰が作ったのか(出どころ)、②AI生成の表示があるか、③他の情報と食い違っていないかを一緒にチェックしましょう。仕事面では、広報・マーケ・EC担当の方は、画像生成やコピー生成にAIを使う際の表示方針や運用ルールの整備が急務に。正直なラベリングは信頼の積み重ねになり、逆に不誠実な発信は炎上のリスクを高めます。

今日からできる小ワザ: SNSやニュースアプリで「AI生成を表示」や「ファクトチェック記事を優先表示」などの設定があればオンに。家庭では“うのみ禁止”を合言葉に、画像・動画は出典を必ず見る習慣を。

出典:DigiTimes「China’s new AI content regulations take effect; ‘labeling’ requirement may impact entire industry chain」(2025/09/02)

https://www.digitimes.com/news/a20250902PD230/china-ai-regulation-cybersecurity-2025.html

2. 英NHSで脳卒中AIが本格稼働—診断時間短縮で回復率大幅アップ

イングランドの脳卒中センターに、脳スキャンを解析するAIツールが全国導入されました。報道によると、平均約140分かかっていた診断までの時間が約79分に短縮。治療が早まった結果、完全回復率が16%→48%へと大きく改善したというデータが紹介されています。脳卒中は「時間との勝負」。AIが画像をすばやく読み取り、必要な治療の判断を後押しできるのは、まさに命を守る実例です。

家庭目線では、救急時の安心感が増すのが最大のポイント。もしものとき、AIが医師の判断を補助し治療開始までの時間を縮めることで、後遺症のリスクを下げられる可能性があります。医療現場では、AIがルーチン解析を支えることで、医師・看護師がより患者や家族への説明・ケアに時間を割けるメリットも。仕事面でも、医療・介護に関わる方はAIツールの導入が進む前提で、情報の取り扱い(プライバシー)とAIの限界の理解という二つの基本を押さえておくと安心です。

今日からできる小ワザ: 脳卒中は初期対応が命。家族で「FAST(顔のゆがみ・腕の麻痺・言葉・時間)」の合言葉を共有。救急アプリ・地域の救急医療体制もスマホにメモしておくと◎。

出典:The Guardian「Stroke centres in England given AI tool that will help 50% of patients recover」(2025/09/01)

https://www.theguardian.com/society/2025/sep/01/stroke-centres-in-england-given-ai-tool-that-will-help-50-of-patients-recover

まとめ:AIは“便利”を越えて「安心」を支えるフェーズへ

今日は「情報の見分け方(ラベル義務化)」と「医療のスピード(脳卒中AI)」という、私たちの暮らしに直結する二つのニュースでした。どちらにも共通するのは、AIがただの“話題の技術”から、人や家族の安心を支える生活インフラへと存在感を広げていること。まずは身近な一歩として、SNSの表示設定や家庭の情報ルールを見直しつつ、医療・防災アプリを整えておく—そんな小さな準備が未来の安心につながります。

「この部分をもっと詳しく知りたい」「日本での動きも知りたい」などリクエスト大歓迎です。次回もやさしく解説していきますね😊